企業実務とは?

「企業実務」は、経理・総務・人事部門の抱える課題を解決する月刊誌。仕事を進める上で必要な実務情報や具体的な処理の仕方を正確に、分かりやすく、タイムリーにお届けします。1962年の創刊以来、理論より実践を重んじ、“すぐに役立つ専門誌”として事務部門の業務を全面的にバックアップ。定期購読はこちら。

本記事は、2020年12月号に掲載された「コロナ禍における 「事業計画」を考えるヒントとは」(著者:井海 宏通)を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集し、転載したものです。

今後の経営環境・企業業績を予測することが非常に難しくなっていますが、それでも企業は事業計画を立案しなければなりません。その際、どのような観点で予測し、計画に落とし込むべきかについて考えます。

それでも事業計画は必要

現在、新型コロナウイルス感染症によって、多くの企業が業績予測や事業戦略の見直しを余儀なくされており、なかには多額の赤字を計上したり資金繰りに窮したりする企業も出てきています。

コロナ禍の早期収束は誰もが望むところですが、その時期がいつになるのかについては、まだ誰にも分かりません。そのため、企業が長期的な目線で事業を考えることが難しくなっています。

ただし、コロナ禍を理由にして思考停止に陥るべきではありません。なぜなら、企業はコロナ禍であろうとなかろうと、利益やキャッシュフローを追求しなければならないからです。

同業他社との競争も、なくなったわけではありません。消費者も行動様式が変わっただけで、人口は大きく変わりません。むしろ、市場が縮小し他社との競争が激しくなったいまこそ、また、消費者の行動様式が変わり業界構造が変化しつつあるいまこそ、企業は戦略を再構築し、しっかりとした事業計画に落とし込まなければなりません。

本当にコロナ禍だけの問題か

最近、何人もの経営者や営業担当者などから「コロナだから仕方ない」という言葉をよく耳にします。確かに、コロナ禍で売上高が減少している企業は多いです。しかし、注意しなければならないのは、コロナ前からの課題や問題点もコロナ禍のせいにしていないか、という点です。

例えば、「コロナ倒産」という言葉があります。コロナ禍で売上高が激減し資金繰りに行き詰まった倒産ということで、少し「お気の毒に」というニュアンスも感じます。しかし、実際にはコロナ前から業績が悪化していたケースが多いです。コロナ前まで業績がよかった会社は、メインバンクから資金繰りの支援を受けているためすぐには倒産しません。

その企業が倒産に至った主な要因(商品力や販売力の低下による長期的な売上高減少など)を軽視し、「最後の一撃」にすぎないコロナ禍にばかり目を向けるのは、正しい見方ではありません。

それはともかく、コロナ前からの課題とコロナ禍での課題は明確な区別が必要です。事業計画の作成には、こういったことを整理する狙いもあります。

これまでの事業計画を見直す

コロナ禍はしばらく続くでしょうし、コロナ禍が収束してもコロナ前と同じ事業環境に戻るとは限りません。もしかしたら、「ウイルスとの共存」がずっと続くのかも知れません。このような状況のなか、企業は従来の事業計画を軌道修正するか、場合によっては根本的に見直す必要があります。

そして、業績数値の目標と予測は異なることを理解しなければなりません。目標は主観的な数字ですが、予測は客観的な数字です。いま大事なのは、現状のままでいけば自社はこうなる、という予測です。見たくない数字であっても見なければなりません。

そのうえで、新しい方向性を打ち出し、あらためて業績を予測し直し、数値目標に落とし込んでいくことが大切です。

外部環境の分析

事業計画を検討するうえで欠かせないのが、事業環境の分析です。事業環境には、外部環境と内部環境があります。

外部環境は社外のこと、すなわち、自社ではコントロールできない環境です。一方で、内部環境は社内のこと、つまり、自社がコントロールできる内容です。

まずは、外部環境の分析から見ていきます。

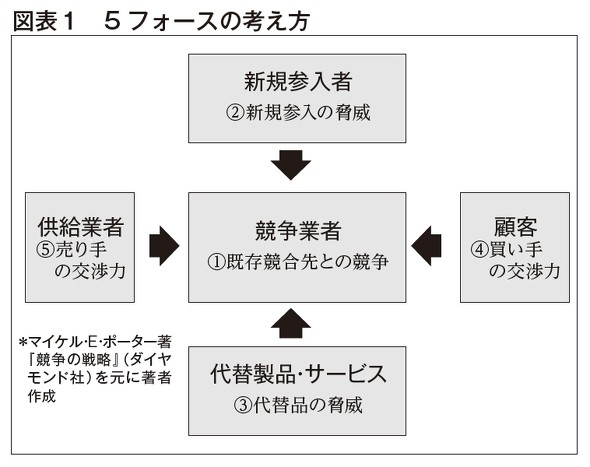

外部環境の切り口には、マクロ環境として政治、経済、社会環境、技術革新の動向、ミクロ環境として顧客ニーズや競合他社の動向があります。このなかから、事業に与える影響が大きいものを機会または脅威として挙げていきます。これらを検討するツールの1つとして、5フォースを紹介しておきます(図表1)。

5フォース(5Forces)とは、自社を取り巻く競争環境を、(1)既存競合先との競争、(2)新規参入の脅威、(3)代替品の脅威、(4)買い手の交渉力、(5)売り手の交渉力、の5つの要因であらわしたものです。

これに、コロナ禍で起きていることを当てはめて考えてみます。

(1)「既存競合先との競争」は、市場が縮小すれば当然競争は厳しくなります。ただし、業績が悪化した企業が撤退していけば、コロナ後は競争が緩和する可能性があります。業界の再編も起きるでしょう。

資金力があり設備投資やM&Aに積極的な企業が攻勢を強めれば、少数の勝ち組と多数の負け組に分かれる可能性があります。

参入障壁の低い業界では、(2)「新規参入の脅威」に要注意です。コロナ禍で業界内の競争が激しくなると、異分野(業態)や他地域への進出に活路を見いだす企業が増えます。

例えば、コロナ禍で多くの飲食店がデリバリーを始めたのは、元からデリバリーを展開している企業にとってはライバルの増加を意味します。

短期的な業績ばかりに目が向くと、(3)「代替品の脅威」を忘れがちになります。コロナ禍では、顧客ニーズも変わります。観光業でいえば、海外旅行から国内旅行に、遠方から近場に、感染拡大地域からそうでない地域に人気がシフトしています。

その観光地にとっては、いままでライバルと思っていなかった地域(代替品)に客足を奪われたことになります。

(4)「買い手の交渉力」では、顧客との関係性に着目します。景気が悪くなれば財布のヒモが固くなり、価格の安さが好まれます。一方で、新型コロナ対策で巣ごもりを余儀なくされた反動で、使うときには使うといった動きも見られます。また、通販は大きく伸び、媒体としてのスマホがより重要になっています。

(5)「売り手の交渉力」は、仕入先、協力会社、人材などとの関係性です。

例えば、海外取引をしている企業は、コロナ禍で輸入が一時期止まり、サプライチェーンの見直しを迫られました。人材についても、リモートワークで通勤ラッシュ回避の快適さを体験した人は、リモートワークが可能な企業で働くことを好むでしょう。それに対応しないと、人材流出が起きるかもしれません。

5フォースは、視点を変えれば「機会」を見いだすことも可能です。既存事業には新規参入の脅威がつきまとう一方、新事業を立ちあげて異分野に新規参入する機会を見いだす前向きさも大切です。

内部環境の分析

内部環境の切り口には、人材、組織体制、信用力、顧客提案力、商品力、営業力、知名度、立地、販路、技術力、安定供給力、資金力、ネットワークなどがあります。

このなかから、事業のビジョンを実現するうえで重要な要素を、強みまたは弱みとして挙げていきます。

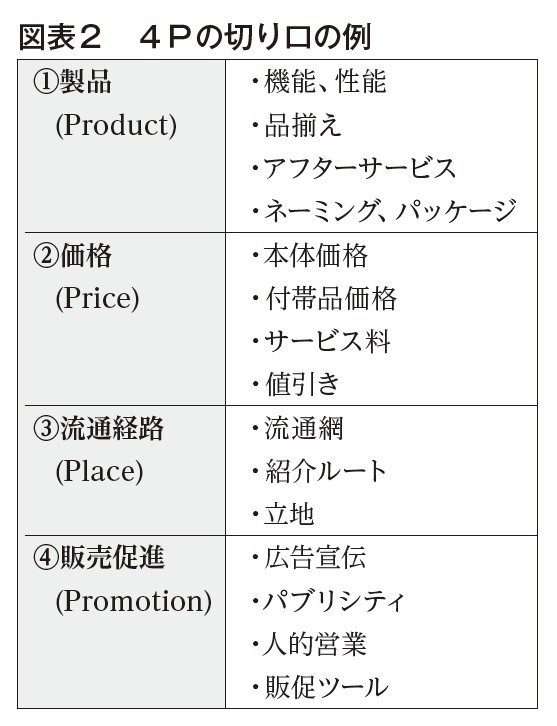

これらを検討するツールを2つ紹介します。1つ目はマーケティングの4Pです。

1.マーケティングの4P

4Pとは、(1)製品(Product)、(2)価格(Price)、(3)流通経路(Place)、(4)販売促進(Promotion)の頭文字をとったものです。

4Pはマーケティング戦略を立案するためのツールですが、環境分析の切り口としても使えます(図表2)。

4Pではまず、売り物である(1)「製品」の価値が、顧客のニーズ(必要性)やウォンツ(欲求)に合致しているかどうかが問題になります。「製品」とありますが、品ぞろえや付加サービス、またはブランドイメージなど「売り物」を幅広く捉えて考えたほうがよいでしょう。

例えば、コロナ禍で社会全体のオンライン化が進めば、モノ以上にサービスの質が差別化要因として重要になり得ます。

(2)「価格」は、ライバルに対する価格競争力が大きなポイントですが、それだけではありません。価格(売価)から原価を引いた差額が粗利益ですから、原価が安いかどうか、売価と原価のバランスが取れているかどうか、といった視点も大切です。

また、最近広がりを見せている月額定額制やレンタルなどの新しいビジネスモデルへの対応も検討が必要かもしれません。

(3)「流通経路」は、販路や紹介ルート、立地条件に該当します。コロナ禍で通販や宅配の利用者が大きく増え、都心部や観光地の人の流れも変わりました。店舗の立地条件が従来とは変わり、メーカーから店舗への商流や物流も変化しています。重要な仕入先や外注先などがコロナ禍で事業縮小や撤退をしないかどうかの確認も必要です。

最後の(4)「販売促進」は、広告宣伝や人的営業などです。広告媒体はスマホに移行し、SNSやスマホアプリを使った販促が増えています。キャッシュレス化が進み決済手段も多様化しています。

また、取引先との商談もオンラインが増え、新規開拓の手法も変わってきています。飛び込み営業が敬遠される一方で、紹介や口コミの重要性がコロナ前より増していくでしょう。

マーケティングの4Pを使えば、コロナ禍で変わりゆく事業環境に対して、自社の現状と今後の課題がいろいろと見えてきます。

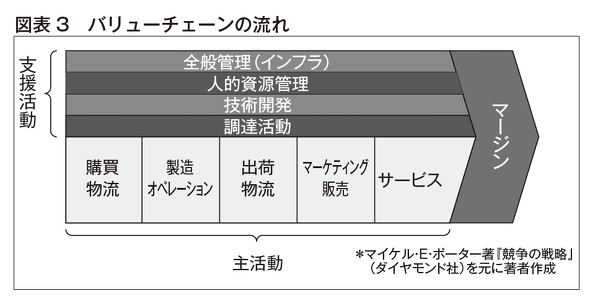

2.バリューチェーンの活用

もう1つ紹介したいツールは、バリューチェーンです。バリューチェーンとは、企業が顧客価値を生み出すプロセスをモデルであらわしたものです。購買物流、製造・オペレーション、出荷物流、マーケティング・販売、サービスの「主活動」と、全般管理(インフラ)、人的資源管理、技術開発、調達活動の「支援活動」から構成されています(図表3)。

製造業を意識したツールですが、少し応用すれば幅広い業種で活用できます。

例えば、コロナ禍で人件費の圧縮を進める企業が増えていますが、コロナ後は確実に人材が不足するでしょう。人材の獲得と育成をどうすべきか(人的資源管理)は多くの企業にとって競争力を左右する重要な課題になります。

バリューチェーンを使って事業プロセスを整理していくことで、競争力の源泉やボトルネックが明確になります。

方向性の打ち出し

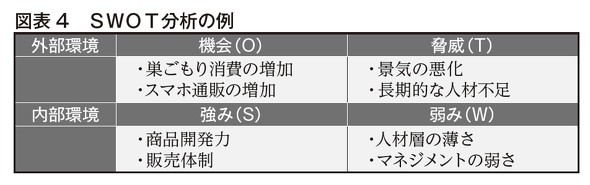

環境分析をすれば、事業を取り巻く機会と脅威、また、自社の強みと弱みが見えてきます。これをSWOT(スウォット)にまとめます(図表4)。SWOTの由来は、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の頭文字です。

WEOTを作成したら、次のような視点で事業の方向性を打ち出します。

(1) 機会をつかむには、強みをどう生かせばよいか?

(2) 回避すべき脅威は何か?(やめるべきことは何か?)

(3) 克服すべき弱みは何か?

これらを明文化したものが事業戦略となり、それを実現するための取組みが行動計画(アクションプラン)になります。

コロナ禍での数値計画の考え方

コロナ禍のいま、収支やキャッシュフローの推移を予測しづらくなっています。そのため、数値計画を立てるうえで、押さえておくべきポイントがあります。

まず、事業計画を社外に提示する場合は、後で達成度が問題になります。

例えば、金融機関から事業資金を調達する場合、事業計画の達成度が低いと以後の融資条件が悪くなる可能性があります。そのため、社外に提出する事業計画は数値を抑えめ(固め)に作成したほうがよいでしょう。

一方で、社内で共有する数値目標が低すぎると、モチベーションが下がってしまいます。社内の事業計画は、背伸びして届くかどうかの強気の数値にしたほうが効果的です。

つまり、事業計画は社外向けと社内向けで2つ作成して使い分けるのがよいでしょう。言葉を換えれば、社外には必達目標を約束し、社内には努力目標を示すといった感じです。

また、コロナ禍で予期せぬ事態が起きるかも知れません。状況が変われば、計画の前提条件も変わります。危険なのは、前提条件が変わっているにもかかわらず、一度立てた事業計画に固執してしまうことです。ブレーキを踏むべきときにアクセルを踏めば、崖下に真っ逆さまです。

そこで、コロナ禍が予想以上にひどくなった場合の見直し条項を事業計画に記載し、関係者のコンセンサスを得ておくことをお勧めします。

コロナ禍は、しばらく続くと予想されます。ウィズコロナでも事業計画をしっかりと立て、事業の立て直しや成長に向けて取り組んでいきましょう。

著者:井海 宏通(いかい・ひろみち) 株式会社経営戦略オフィス/中小企業診断士

株式会社経営戦略オフィス代表取締役。大学卒業後、システムエンジニア、財務コンサルタントを経て平成18年に独立。沖縄を拠点に事業再生の経営コンサルタントとして活躍中。

からの記事と詳細 ( コロナ禍の「事業計画」のヒントとは? 環境分析と数値計画の考え方 - ITmedia )

https://ift.tt/2MIevdK

No comments:

Post a Comment