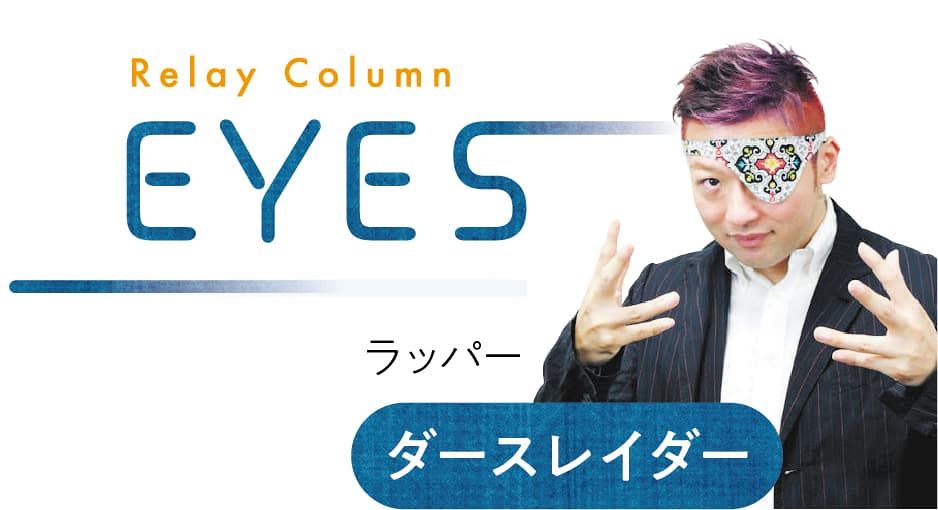

1日付で、国立民族学博物館(大阪府吹田市)の特別客員教員に就任した。大学を中退してラッパーになった身に教員の肩書がつくのも面白いと思うが、実はラッパーになったからこその展開である。

教員として参加するのは、辺境ヒップホップ研究会。主に非英語圏の国や地域において、米国発の黒人中心の文化であるヒップホップがどう普及し、展開していったかを調査し、発表する。研究者たちはこれまでにモンゴルやパレスチナ、ウクライナ、インド、中国、ポーランドなどのヒップホップをテーマに、特にラップ表現を中心に発表していて、とても興味深い。僕は、ラッパーとしての経験に基づいて議論に参加している。

あらゆる地域のヒップホップを見ていく中で浮かび上がってくるのは、「抵抗の文化」としての側面だ。政治権力や宗教権力、社会的慣習などによる抑圧に、言葉で、そして態度で抵抗していく。直接的な物言いから隠喩まで、方法は地域の状況によっても異なるが、ビートの上で言葉をリズムに乗せて演奏するラップの構造は共通する。ラップは多くの場合一人称の表現で、ラッパー自身の言葉として歌われる。ただ、それがリズムに乗ってビートに乗ることで、大勢の人に共有される。個人としての抵抗の言葉が、皆の抵抗の構えにつながっていくのだ。

昨今の国際情勢は、国民国家という大きな単位による秩序形成の困難さを示している。そんな中、僕はヒップホップの、同じビートのリズムに乗りながら言葉をシェアしていく構造は、これからのヒントになると思っている。今後の研究会がとても楽しみだ。

関連キーワード

おすすめ情報

からの記事と詳細 ( <EYES> ラッパー ダースレイダーさん ラップは国際秩序のヒント:中日新聞Web - 中日新聞 )

https://ift.tt/sowvRen

No comments:

Post a Comment